Estética, algoritmo y desposesión del sentido político

Atravesamos una

época rara, como encendida, diría el tango. Rara porque ya no se parece a lo

que conocimos. Los patrones que organizaban el sentido común se vuelven

inestables ante la prepotencia del algoritmo, que ya no sólo sugiere: impone.

Encendida porque, a contramano de cierta mirada derrotista, esta época también

puede ser un tiempo sublime de creación. La postmodernidad que se suponía

inagotable ya caducó. Le quedó vieja a un mundo que coloniza Marte, hace

guerras con drones y transmite genocidios en tiempo real.

Pero este salto

estético, dominado por la dictadura de la forma y el espectáculo, no parece

estar produciendo un salto cualitativo en términos de lo humano. Todo se vuelve

apariencia, y toda apariencia puede ser redimida si logra ser viral. La idea se

disuelve en la estética hegemónica. Lo político, reducido a su versión más

superficial, sobrevive en figuras que se autolegitiman a través de performances

eficaces. Y así, en la tragicomedia de nuestro tiempo, aparecen nuevos

personajes.

El mesías cheto y la representación sin cuerpo

Nos encontramos

con chetos que se autoperciben pobres. Viven como ricos, huelen como ricos, se

visten como ricos, pero ellos —y el algoritmo— nos aseguran que son una versión

mejorada de lo popular. Se autoperciben cartoneros refinados, mesías de los de

abajo, militantes de piano de cola que cantan a Silvio en coro. No hay

contradicción: hay producción de relato. No hay historia: hay imagen fabricada.

Y a su lado,

los revolucionarios de Mekorot: hombres que ya pasaron los cincuenta pero se

autoperciben jóvenes. Practican el pragmatismo como dogma. Esa lógica de la

rosca que los autoriza a reivindicar al mismo tiempo al sionismo y al

peronismo, a entregar el agua a una empresa del Estado de Israel mientras

levantan la V de la victoria, y a declararse revolucionarios sin conflicto

interno. Todo esto auspiciado por Merkorot, una empresa que, en la práctica, es

parte del aparato bélico israelí en el genocidio del pueblo palestino.

La melancolía y el sobrino mediocre

Pero el

problema no es sólo de ellos. Cuando se intenta señalar estas incoherencias,

aparecen compañeros de otra generación —la que podría haber militado en los

setenta— pidiendo el cese de hostilidades. “Son nuestros”, “no entendés”, “no

son el enemigo”, dicen. Como si se tratara de proteger al sobrino mediocre: ese

que no entendió nada pero hay que alentarlo igual.

El peso

simbólico de los setenta —su memoria, su ética, su sacrificio— se convierte

entonces en resguardo de proyectos que no tienen nada que ver con esa historia.

Es como si el relato revolucionario dejara lugar a la perspectiva de la “JP

lealtad” siendo funcional a blindar estéticas que no representan ni conflicto

ni horizonte. Como si los que se quedaron en la plaza, salieran a bancar a los

que abandonaron la calle.

Y los que

acumularon décadas de gestión estatal, con ceño fruncido y cara de asco ante la

crítica, nos señalan a quienes no aceptamos esta lógica como inferiores,

incapaces de comprender el sublime arte de la rosca, la lapicera y la

conspiración mediocre.

Lo político transformado en puesta en escena

Cuando lo

político se define por su capacidad de circular, lo que importa no es la

pertenencia sino la apariencia. Ya no es necesario haber vivido el barrio:

basta con saber cómo representarlo. El algoritmo no traduce la realidad: la

rediseña. No organiza mayorías: organiza audiencias.

Cuando esa lógica

predomina, lo nacional y popular corre el riesgo de volverse una estética más.

Una pose sin cuerpo. Un significante sin espesor. Un decorado útil para

legitimar cualquier cosa. Hay una compleja falta de lenguaje para nombrar el

presente.

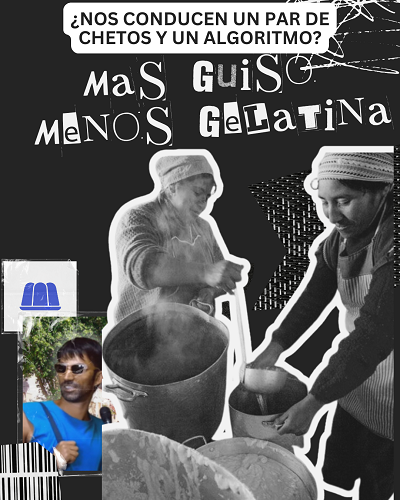

El barrio como punto de fuga

Y sin embargo,

cuando salimos del ruido algorítmico, encontramos una zona de sentido. Entre

compañeros y compañeras de barrio, que sostienen espacios concretos, que

militan para comer, para vivir, para resistir. Que nunca cobraron por pensar ni

por organizarse. Que no hacen política para ser vistos, sino porque no hay otra

manera. Y, paradójicamente, no son rubiecitos, ni huelen tan europeo como el

mesías que dice representarlos.

Entre los que

se quedaron en la plaza y los que, años después, abandonaron la calle, hay una

generación intermedia. Un tiempo, un proceso. Un modo de hacer política donde

militar en un barrio no es un gesto místico, sino algo constitutivo. Somos

porque un colectivo nos hizo ser. Porque hay una práctica concreta, una forma

de lazos, una continuidad.

Reivindicamos las

organizaciones revolucionarias de los setenta por su decisión de jugarse la

vida y combatir a la injusticia, la huella ética de esos compañeros no puede

ser menoscabada por chicanas baratas y torpes a la ministra de turno, Villaruel

no me parece en nada interesante y siempre será nuestra enemiga mientras

reivindique lo que reivindica.

Persistencia de

lo real en tiempos de simulacro

El barrio

ordena, más allá del algoritmo. Ahí no funciona la pose: funciona la palabra

compartida. Ahí el cheto, el soberbio, el transa, no son ponderados como

pragmáticos virtuosos. Son mirados con desconfianza, con una claridad que no

necesita formación teórica para saber qué es lo justo.

La militancia

está. No hace falta buscarla en los streams, ni en los escenarios curados para

el algoritmo. Está donde siempre estuvo: en el barrio, en lo colectivo, en la

intemperie organizada. Es continuidad de una práctica revolucionaria,

soberanista, rebelde. Y no se aburguesó. Aunque

el tiempo diga lo contrario. La militancia esta.

X / Twitter: @diealem841

San Martín - Buenos Aires - Argentina